世界規模での人口増加、気候変動、気象災害、および食生活の変化による農業生産や自然環境への悪影響を軽減するため、あらゆる自然環境や食生活の変化に対応できる持続的な生産技術基盤の構築が求められています。そこで本プロジェクトでは、未来型食材の中心となるダイズを対象とし、土壌微生物の機能を最大限に発揮させた土壌を構築すること、さらには土壌の健康を新たなインデックス指標で評価することを目指します。そのために最先端の技術を用いて植物と微生物の相互関係を解析し、有用微生物の取得やそれらのデータベース(土壌微生物叢アトラス)、土壌の生物的・化学的・物理的因子の網羅的情報のアーカイブ化を実施します。また、得られた多階層的ビッグデータを基にしたモデル化・シミュレーションを行い、「環境制御による循環型協生農業プラットフォーム」の構築を目指します。

本プロジェクトでは、土壌微生物叢アトラス、作物、環境制御・測定、社会科学、栽培マネジメントの5つのサブグループにより研究体制を構築し、2024年度までの5年間、土壌・植物・環境の3つの要素を正確に把握し、それらの相互作用を理解し、制御することを目指した研究開発に取り組んできました。その研究成果の社会実装を目指し、研究体制を、土壌、デジタルツイン、計測、土壌センサ、作物、社会科学の6つのサブグループに再編しました。「循環型協生農業プラットフォーム」を基盤として、土壌の健康管理を行う栽培マネジメントが可能なシステム作りを推進することで、産業展開を見据えた農業イノベーションを図ります。

01土壌グループ

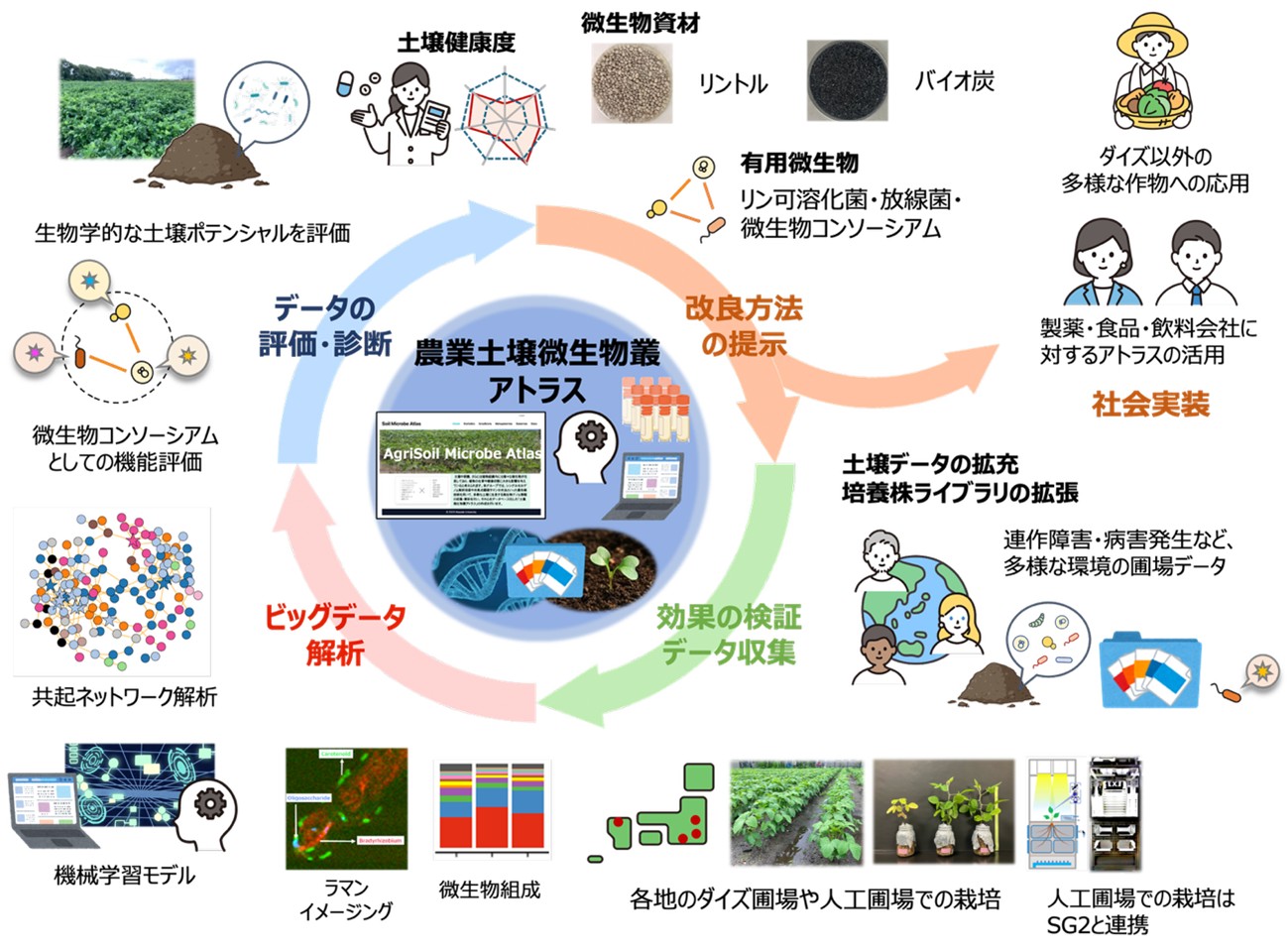

土壌や根圏には様々な微生物が生息しており、植物の生育に大きな影響を与えます。本グループでは、多様な農業土壌から得た微生物ゲノム情報を収集・解析して構築した「農業土壌微生物叢アトラス」を基盤に、土壌健康度の診断と、微生物を活用した化学肥料の30%以上の代替を目指したダイズ栽培を推進しています。アトラスから選抜した有用微生物や微生物資材を用いて、圃場または人工圃場でダイズ栽培を実施します。早稲田大学では、予想された土壌健康度と実際のダイズ生育状況を比較することで土壌診断の精度向上を図ります。並行して、土壌の生物性データの収集や産業技術総合研究所との連携により微小液滴培養技術を活用し、培養可能な微生物の拡充とアトラスの拡張を行います。微生物資材としては、東京農工大学保有のリン溶解菌等を定着させた太平洋セメント社製の回収リン資材、およびTOWING社のバイオ炭にアトラス情報をもとにして選抜した有用微生物群を担持させた、窒素・リン・カリウム代替能を有する機能性バイオ炭を使用します。

02 デジタルツイングループ

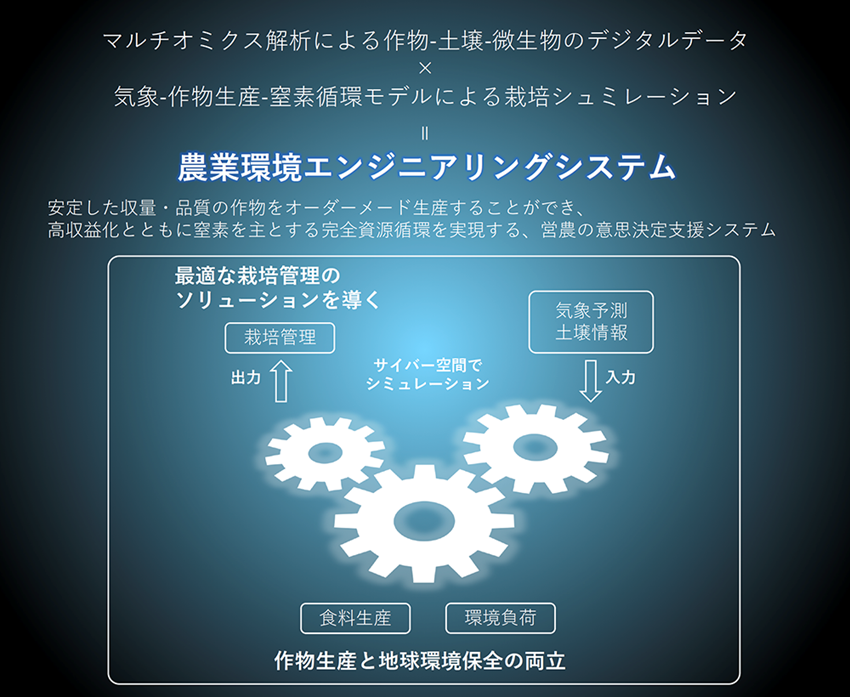

本ムーンショット目標にある作物生産と地球環境保全の両立を可能とする完全資源循環型の食料生産システムを実現するためには、反応性窒素による環境負荷を最小限にすると同時に国内自給率100%を実現する革新的な技術が必要です。そこで、本サブグループでは、農業を取り巻く環境である農業生態系をデジタル化してサイバー空間でエンジニアリングする「農業環境エンジニアリングシステム」を開発し、国内外で事業化および産業化することを目標とします。

本システムでは、収穫時期までの気象予測とその土地の土壌データを入力して、作物の収量や品質さらに環境負荷を自由に選択でき、その実現に最適な栽培管理法を出力させることで、作付けの意思決定をサポートすることができます。

本システムにより、それぞれの土地で安定した収量・品質の作物をオーダーメイド生産することを可能とし、高収益化とともに完全資源循環を実現します。

03 計測グループ

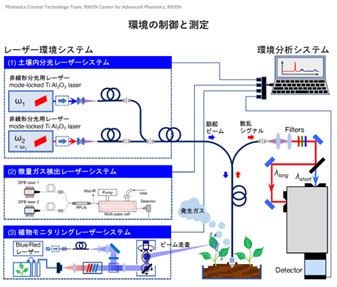

近年、農業生産の環境適応性および長期的な持続可能性は、極めて重要な課題として注目されています。多様かつ変動する環境条件下においても高付加価値な農産物を安定して供給するためには、各圃場のその時々の地中プロセスを正確に診断する必要があります。そのためには、微生物土壌アトラスに蓄積された豊富な知見を活用し、地点・時点・環境条件に応じた評価を行い、その場に最適な農業戦略を実施することが求められます。

私たちの研究グループでは、「温室効果ガス(GHG)排出量による農地の分類」および「GHG計測手法の標準化」をテーマに、これまでの研究で開発してきた2つの技術革新を統合して、この課題に取り組んでいます。それは、(1)あらゆる環境要因を精密に制御可能な次世代栽培プラットフォームと、(2)土壌中GHGをその場でモニタリングするシステムです。このプラットフォームに実際の圃場土壌を用いて運用することで、GHGの動態を高時間分解能で定量化し、農業実践の環境適合性や持続可能性に関する強固なエビデンスを創出しています。

これらの技術的進展を基盤として、私たちは今後、金融機関と連携し、これらのエビデンスベースのガイドラインを活用した新たなビジネスモデルの構築を目指します。これにより、真に持続可能な農業の普及を加速させることを目指しています。

04土壌センサグループ

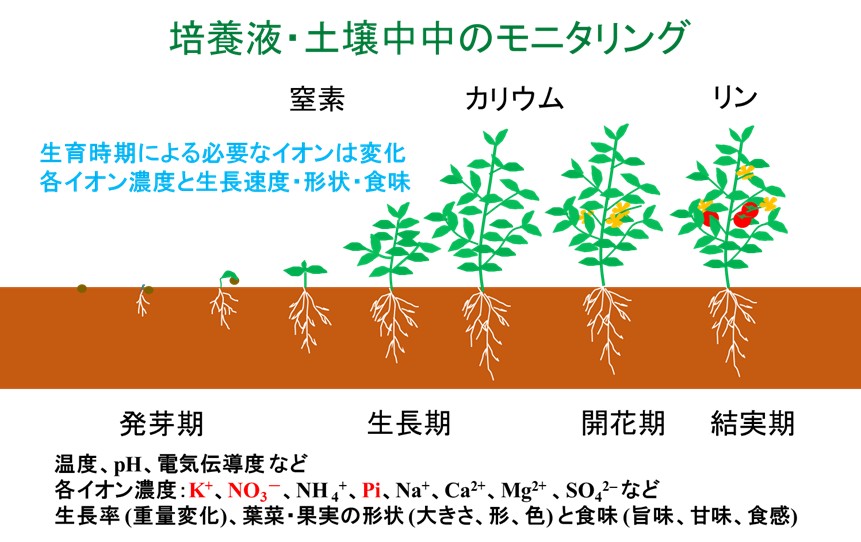

植物の成長においてには三大栄養素(窒素、リン、カリウム)を必要としており、これらが不足すると、農作物の生産性が低下します。植物は、これらを主に硝酸イオン、リン酸イオン、カリウムイオンとして吸収します。一方、過剰な施肥を行うと環境水の富栄養化を引き起こすことが知られています。また、農作物中にカリウムイオンや硝酸イオンが高濃度に残留すると健康上の問題を引き起こす危険性もあります。そこで、農作物中の栄養成分濃度とともに栽培時の培養液や土壌中の栄養成分イオン濃度を簡便に測定できる手法が求められています。イオン選択性電極を用いた電気化学測定は前処理が不要であり、その場で迅速な測定・評価が可能です。既に硝酸イオンおよびカリウムイオンのセンサは実用化されていますが、培養液中での連続測定や土壌中での測定にはセンサの強度や安定性などに課題が残ります。一方、リン酸イオンセンサはまだ実用化されておらず、新規開発中です。今後は、電極の強靭化・小型化・長期安定化を念頭に置き、栄養成分濃度の測定法の開発をめざします。

05作物グループ

変動環境に対応した植物開発を担当し、土壌微生物とリン等の有用ミネラルを他のサブプロジェクトと連携しながら研究を進めます。

早稲田大学の微生物解析技術を用いて、リン等の肥料の吸収、土壌病害の制御、環境適応性の強化といった、ダイズの生育に影響を与えている重要な要素に関与する根圏微生物を同定し、その能力を最適化する栽培法および資材の開発を行います。

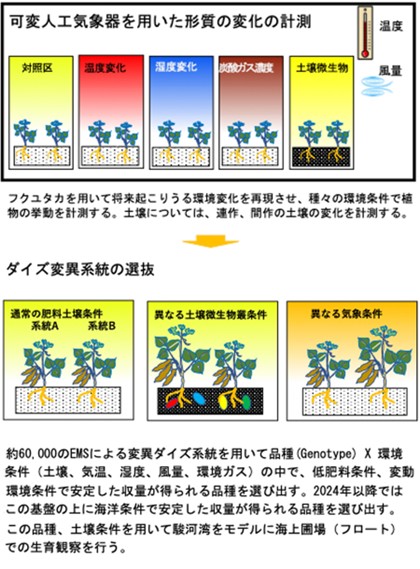

ダイズのイソフラボン突然変異体を用いて、根圏微生物との相互作用に関わる植物遺伝子を特定し、得られた変異体を活用することにより、連作等の栽培上の課題を回避でき、より付加価値の高いダイズ育種素材の開発を目指します。また、理研の和田研究室と共同で可変環境の人工気象器を用いた変動環境下でのダイズ栽培実験を行うことで、将来起こりうる環境変動に耐えうる作物育種基盤を構築します。

06社会科学グループ

本プロジェクトで新たに開発する健康土壌に関する技術、大豆製品、および農業生産プラットフォームの社会的実装と普及に向けて、生産者、消費者、および社会全体における潜在的需要を分析・開拓し、実践的な普及戦略について検証・構築します。仮想的な離散選択実験、視線解析、表情解析などを用いて、現時点では存在しない技術や農産物に対する潜在的需要を分析します。

また、普及に向けた生産者と消費者の協生関係を構築するために効果的な情報共有体制の検証や、社会的実装・普及による社会・経済的影響の評価も実施します。

まずは国内の有機栽培農家もしくは有機栽培を始めたい若手・新規就農者をターゲットにした「健康的な土作り」に関連する研究成果の活用に向けた実態調査。

次に、新たな土作り技術の普及を足掛かりに新たな国産有機大豆の栽培技術の開発・普及に向けた市場環境と潜在的需要の検証。そして、新たな国産有機大豆の栽培技術の普及を足掛かりにリントルの普及や海上圃場の実現に向けた社会受容性の調査を実施する予定です。